Sur le bassin-versant du Madon, les études menées ont montré que le risque inondation ne peut être traité de façon optimale et durable qu’en redonnant au cours d’eau ses fonctionnalités naturelles. Aussi, la stratégie mise en place allie des actions de prévention des inondations et des actions pour la reconquête du milieu naturel.

La population concertée

La population a pu donner son avis sur le projet PAPI Madon. Les crues récurrentes du Madon provoquent des atteintes importantes aux personnes, aux biens et aux intérêts publics et privés.

La consultation citoyenne menée par l’EPTB auprès du grand public afin de présenter les aménagements inscrits au PAPI Madon, s’est terminée fin janvier 2021.

La stratégie de l’EPTB est déclinée, au travers de la démarche PAPI, autour de 8 axes d’intervention : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, la surveillance, prévision des crues et des inondations, l’alerte et gestion de crise, la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme, les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, les ralentissements des écoulements, la gestion des ouvrages de protection hydraulique et la reconquête de l’état hydromorphologique des cours d’eau.

Six réunions et ateliers locaux dédiés aux opérations d’aménagement envisagées dans le cadre du projet ont été organisés dans les communes directement concernées (Pierreville, Lerrain, Hymont, Haroué, Voinémont, Mirecourt). Ces temps ont permis au public, ainsi qu’un panel citoyen (recruté après démarchage téléphonique du bureau d’études), de prendre part activement au projet et d’apporter ses avis et contributions.

Ces réunions ont réuni 140 personnes en présentiel malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire. Le site dédié spécialement à la concertation a quant à lui reçu 5700 connexions, preuve de l’intérêt des habitants pour ce cours d’eau et des dégâts qu’il peut par moments occasionner.

Retrouvez la synthèse des débats : https://concertation.papimadon.fr/wp-content/uploads/2021/04/MADON_bilanMO-1.pdf

L’EPTB Meurthe-Madon, acteur de la prévention des risques inondation

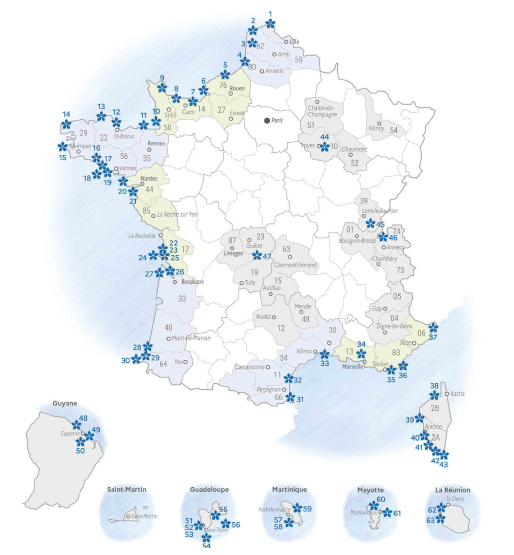

L’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Meurthe-Madon est un établissement créé en 2011, par les conseils généraux de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Il s’est transformé en syndicat mixte en 2018 et compte parmi ses membres 16 intercommunalités dont la métropole du Grand Nancy. Son rôle est de définir, structurer et animer une stratégie globale de prévention des inondations sur son territoire. Son périmètre d’action couvre le bassin versant de la Meurthe (293 communes, 505 000 habitants) et le bassin versant du Madon (167 communes, 65 000 habitants), ceci jusqu’à la confluence avec la Moselle.

L’EPTB Meurthe-Madon a obtenu la labellisation d’un premier programme d’actions à l’été 2018. Un deuxième programme d’actions de prévention d’inondations (Papi) sera nécessaire pour finaliser l’ensemble des actions envisagées. Cette contractualisation PAPI permet à l’EPTB depuis avril 2019 de mener l’ensemble des actions prévues au programme et de bénéficier de fonds européens (Feder), du fond Barnier (État), d’aides de l’Agence de l’eau Rhin Meuse et de la Région Grand Est.

des Milieux humides en Outre-mer, permet de supprimer les pressions directes sur ces milieux et/ou de lancer des actions de restauration sur les sites dont les pressions à l’origine de la dégradation ont été supprimées ou fortement réduites. Les opérations d’acquisition de connaissance pourront être éligibles lorsqu’elles sont un préalable à la planification d’opérations de restauration de grande ampleur.

des Milieux humides en Outre-mer, permet de supprimer les pressions directes sur ces milieux et/ou de lancer des actions de restauration sur les sites dont les pressions à l’origine de la dégradation ont été supprimées ou fortement réduites. Les opérations d’acquisition de connaissance pourront être éligibles lorsqu’elles sont un préalable à la planification d’opérations de restauration de grande ampleur.