Les mares, véritables trésors naturels, sont des havres de biodiversité, pièges à carbone et éléments clés de la trame verte et bleue. Avec entre 600 000 et 1 million de mares en France, elles sont aussi des supports pédagogiques accessibles. Toutefois, ces zones humides sont menacées : entre 30 et 70 % ont disparu depuis 1950, et plus de 50 % sont aujourd’hui dégradées.

La Fête des mares, qui clôture chaque année la campagne de protection des zones humides, propose des animations pour sensibiliser le public à la préservation de ces milieux, à la richesse de leur faune et flore, et aux bonnes pratiques de gestion. À partir du 7 juin 2025, participez aux nombreuses activités près de chez vous, après la Journée Mondiale des Zones Humides et Fréquence Grenouille.

Pour sa dixième édition, l’événement met l’accent sur l’eau comme bien commun, soulignant l’importance de sa gestion collective et responsable. Les mares, symboles de cette ressource vitale et fragile, jouent un rôle clé dans la préservation de l’eau et la solidarité locale.

Pourquoi et comment labelliser une animation ?

Labelliser une animation “Fête des mares” permet :

- D’intégrer votre événement à une dynamique nationale de sensibilisation à la préservation des mares,

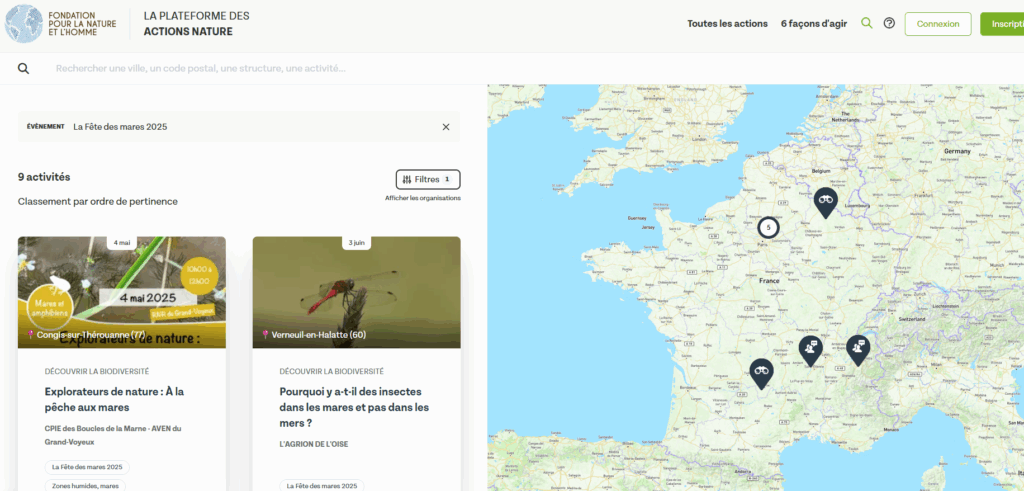

- De renforcer sa visibilité via la plateforme J’agis pour la nature,

- De bénéficier d’outils de communication (affiches, visuels, communiqué de presse) pour mieux faire connaître votre initiative.

Labelliser une animation est simple et rapide. Il vous suffit de créer votre événement sur la plateforme J’agis pour la nature, en sélectionnant l’option “Fête des mares 2025”.

👉 Accéder à la plateforme : https://www.jagispourlanature.org/article/la-fete-des-mares-2025

📅 Toutes les animations organisées entre mi-mai et fin juin 2025 peuvent être labellisées.📅

Diffusez l’appel dans vos réseaux

Vous pouvez également relayer cette opportunité autour de vous : associations, collectivités, établissements scolaires, etc.

Un modèle de mail est à votre disposition pour vous aider à mobiliser vos partenaires : 👉 Accéder au modèle de mail

Outils de communication

Le kit de communication (affiches, visuels web, communiqué de presse) est disponible ici : 👉 Kit communication Fête des mares 2025

Le Pôle-relais mares et vallées alluviales reste à votre disposition pour vous accompagner dans la labellisation de vos animations ou pour toute question liée à l’événement.